C’était un vendredi 13. Pour certains, jour de chance, d’espoir de victoire contre les champions du monde de foot, de grattage de tickets de loterie et de recherche de trèfles à quatre feuilles, même si ce n’est pas vraiment la saison.

C’était un vendredi 13. Pour certains, jour de chance, d’espoir de victoire contre les champions du monde de foot, de grattage de tickets de loterie et de recherche de trèfles à quatre feuilles, même si ce n’est pas vraiment la saison.

Pour nos juniors, jour d’école. Pour certains, jour de spectacle scolaire ou d’anniversaire. Un jour de novembre plutôt doux, même si ce n’est pas vraiment la saison. Et puis le soir, Giroud et Gignac marquent contre l’Allemagne et offrent une victoire contre la Mannschaft, même si ce n’est pas vraiment la saison et qu’on l’espérait plutôt en juillet dernier.

Vendredi 13. Un concert en famille ou entre amis, un verre à la terrasse d’un café, même si ce n’est pas vraiment la saison. En quelques minutes, l’horreur, la violence aveugle. Le pire, qu’on n’ose même pas imaginer et qu’on ne peut décrire.

Je cherche depuis vendredi comment écrire un post mais les mots me manquent. Peut-être simplement parce qu’ils n’existent pas. Des années d’études, de lecture passionnée, de décorticage en règle d’ouvrages plus ou moins récents, de traduction minutieuse de textes hérités de l’Antiquité ou du moyen âge et rien. Rien qui vient.

Je me demandais ce week-end comment aborder, encore une fois cette année, de tels événements en classe, le matin à la reprise des cours. Difficile d’expliquer ce qui se passe. Comment expliquer l’inexplicable ?

Alors leur donner la parole, les écouter, les entendre exprimer leur colère, leur peur, leur peine, leur incompréhension. Les questions se posent, sans réponse possible. Parfois immatures, remuants et indisciplinés, ils montrent aujourd’hui spontanément générosité, empathie et courage. Souvent rebelles à l’autorité, ils saluent le dévouement des policiers et des services de santé. Impressionnants. Rassurants.

D’une voix, ils revendiquent le droit à fréquenter les terrasses. Même si ce n’est pas vraiment la saison.

PS Merci au bonhomme d’Elyx pour son trait simple et efficace.

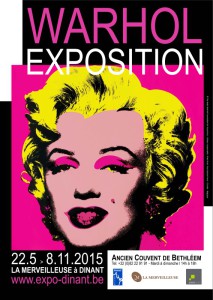

Il était une fois un dimanche d’octobre en Belgique. Qui dit Belgique ne pense pas nécessairement Atomium à Bruxelles, canaux romantiques à Bruges ou diamants à Anvers. Certaines régions

Il était une fois un dimanche d’octobre en Belgique. Qui dit Belgique ne pense pas nécessairement Atomium à Bruxelles, canaux romantiques à Bruges ou diamants à Anvers. Certaines régions

Mais mon préféré, mon chouchou à moi, c’est Donald Mallard, le médecin légiste so british au noeud papillon murderproof (si j’ose dire). L’épisode d’hier lui a permis de retrouver son amoureuse de toujours (qui avait eu la mauvaise idée d’épouser son meilleur ami mais qui a la bonne idée d’être désormais veuve : le coup de bol), so cute. Donald Mallard c’est David McCallum, que je regardais dans mes jeunes années (oui, la télé existait déjà, et en couleurs siouplait) avec mon papa dans L’homme invisible (aussi dans Des agents très spéciaux mais c’était moins ma tasse de verveine). A l’époque, celle de Super Jamie ou de Steve Austin, les effets spéciaux n’avaient rien à voir avec la débauche de technologie aujourd’hui disponible. Comme diraient les minis : « ouh la, il est pas full HD ton truc ». Pas HD certes, mais je rêvais au jour où on pourrait effectivement devenir invisible, retourner les dés pour gagner au craps. La série, diffusée en 1975, comptait 12 épisodes seulement, était librement inspirée du roman du même nom de H.G Wells, paru en 1897. Le pitch : le docteur Daniel Westin invente un appareil pour devenir invisible. Evidemment ça se passe mal et le malheureux devient définitivement invisible, la tuile.

Mais mon préféré, mon chouchou à moi, c’est Donald Mallard, le médecin légiste so british au noeud papillon murderproof (si j’ose dire). L’épisode d’hier lui a permis de retrouver son amoureuse de toujours (qui avait eu la mauvaise idée d’épouser son meilleur ami mais qui a la bonne idée d’être désormais veuve : le coup de bol), so cute. Donald Mallard c’est David McCallum, que je regardais dans mes jeunes années (oui, la télé existait déjà, et en couleurs siouplait) avec mon papa dans L’homme invisible (aussi dans Des agents très spéciaux mais c’était moins ma tasse de verveine). A l’époque, celle de Super Jamie ou de Steve Austin, les effets spéciaux n’avaient rien à voir avec la débauche de technologie aujourd’hui disponible. Comme diraient les minis : « ouh la, il est pas full HD ton truc ». Pas HD certes, mais je rêvais au jour où on pourrait effectivement devenir invisible, retourner les dés pour gagner au craps. La série, diffusée en 1975, comptait 12 épisodes seulement, était librement inspirée du roman du même nom de H.G Wells, paru en 1897. Le pitch : le docteur Daniel Westin invente un appareil pour devenir invisible. Evidemment ça se passe mal et le malheureux devient définitivement invisible, la tuile.